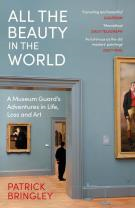

11년 전 이곳에서 3학년 담임을 했었다. 2년의 교육청 파견, 4년의 공모 교장을 거쳐 6년 만에 돌아온 교실은 친숙하면서도 낯설었다. 교장을 하면서도 주당 4시간 정도의 수업은 해왔던 터이지만 한 번씩 들어오는 선생과 종일 씨름해야 하는 담임은 완전히 달랐다. 3개월이 지나니 낯섦은 희미해졌지만 힘듦만은 여전히 굳건하다. 저자는 뉴욕의 전도유망한 잡지사에서 일하다 갑작스러운 형의 죽음으로 직장을 옮긴다. 더 이상 앞으로 나아가기 싫었고 그냥 자리에 머무르고 싶었다. 오래전 가족들과 찾았던 메트의 기억을 떠올렸고 별 고민 없이 그곳의 경비원이 되었다. 세상 가장 아름다운 것만 모이는 곳에서 자리를 지키며 수많은 명작과 사람들을 만나 10년을 보낸다. 행복한 치유의 시간이었다고 말한다. 전직이라는 방아쇠는 형의 갑작스러운 죽음으로 당겨졌지만 마천루 잡지사에서의 일상은 그닥 아름답지 않았던 모양이다. 나도 두려울 때가 많다. 뉴스를 검색하고, 블로그를 살피고, 야구 중계를 보고, 카톡하고, 별 시답지 않은 일로 게을러지고 있다.

나는 모두가 그러듯 인터넷을 뒤적이고 책을 읽지 않는 법을 배우면서 시간을 허비했다. 점점 진흙탕 속으로 가라앉았다. 오래지 않아 나는 이전까지 한 번도 되어보지 않은 사람이 되어 있었다. 게을러진 것이다. -95쪽

어제 학부모님과 동료 교사들에게 수업을 공개했다. 내색은 안 했지만 긴장되고 두려운 시간이었다. 교사 이장규는 아이들을 가르칠 만한 선생인가? 수없이 많은 곳에서 드러내기를 거듭한 ‘짱구쌤’은 그의 교실에서 믿을만한 어른인가? 30년 넘게 해온 수업은 얼마나 무르익었을까? 아무도 그렇게 생각하지 않았을 질문들이 나를 괴롭혔으니, 어지간히 소심한 짱구쌤이다. 멋지게 수업을 정리하고 간파하는 안목이 존재하기라도 하듯(이곳저곳에서 그것을 이야기하는 전문가들을 보면 대단하다고도 느끼지만 ‘정말 그런가?’하는 생각이 자꾸 드는 것도 사실이다.) 내 수업을 말할 수 없었다. 수업과 예술이 크게 다르지 않다고 생각하는 나로서는 저자의 동조가 여간 반가운 게 아니다.

예술은 어느 주제에 관해 몇 가지 요점을 아는 것이 대단하게 여겨지는 세상을 경멸하는 것처럼 보인다. 요점이야말로 예술이 절대 내놓지 않은 것이다. 예술 작품은 말로 단번에 요약하기에 너무 거대한 동시에 아주 내밀한 것들을 다루는 경우가 많고, 오히려 침묵을 지킴으로써 그런 것들에 관해 이야기한다. -87쪽

간만에 돌아온 교실은 모르는 것 투성이다. 아이들의 대화나 학부모들과의 소통도 그렇지만 사소한 것(NEIS나 태블릿 사용 등)들도 그냥 넘어가기가 쉽지 않다. 그러니 머뭇거리고 물어보는 것이 늘어날 수 밖에 없지만 겸손이 덤으로 따라오니 그리 나쁘지도 않다. 잘 모르니 겸손할 수 밖에. 저절로 쌓이는 연차가 무슨 계급장인양 어느 일에나 ‘해봐서’를 앞세우는 꼬락서니는 다행히 주춤거린다. 저자는 메트에서 열리는 중국전시 이벤트 장에서 전통악기 고쟁의 연주를 듣는다. 생전 처음 보는 악기에서 나오는 신비한 소리와 그것과 혼연일체가 되어 몰입하는 연주자를 넋놓고 바라본다. 낮게 열린 마음으로 사람과 세상을 바라보는 시선을 가졌으니

나는 겸손해지는 것을 느낀다. 세상을 탐험해볼 자격만을 간신히 갖춘 갓난아기가 된 기분이다. -110쪽. 이런 일에 그다지 능숙하지 않다는 건 더 나아질 수 있다는 뜻이다. -152쪽

이 책의 미덕은 쟁쟁한 명작들을 친절하게 설명해주는 ‘도슨트’를 만나는 것이지만 난 그의 동료들과 나누는 유대가 더욱 좋았다. 50% 이상이 이민자로 채워진 경비원들은 출신 국가만큼이나 다양한 인생 이력을 가진 이들이 즐비하다. 저자는 편견없이 그들을 만나고 진심을 다해 역정에 존경을 보낸다.

경비원들은 대체로 다른 사람들의 지식에 난 커다란 구멍을 잘 참아낸다. 세상이 얼마나 넓은지 잘 알고 있기 때문이다. -183쪽

특별하지 않은 이력을 가진 우리들이 비슷한 생각을 공유하는 직장에서 편안함을 느끼기엔 더 없지만, 우물 안 시각을 벗어나는 것은 쉬운 일이 아니다. 순천만 흑두루미 학교의 3학년 담임이라는 그릇은 얼마만한 크기일까? 알량한 크기로 다른 사람을 판단하고 개입하고 가르치려는 일이 오래 반복되었다. 이젠 좀 달라질 때도 되었다.

고흐는 램브란트의 작품을 미술관에서 본 후, 친구에게 이렇게 말한다. 믿을 수 있겠어? 진심에서 하는 말인데 여기, 이 그림 앞에서 말라빠진 빵조각이나 먹으면서 2주일 정도 앉아 있을 수만 있으면 내 명을 10년은 단축해도 좋을 것 같아. -315쪽 저자가 가장 좋아하는 이 예술평처럼 나도 그러고 싶을 때가 있다. 국립중앙미술관에선 국보78호, 83호 반가사유상이, 해남 녹우당에서는 공재 자화상이 그랬다. 화순 쌍봉사 철감선사 부도탑 앞에서는 텐트를 치고 하룻밤을 보내고 싶었고, 작년 광주시립미술관에서 열린 김호석의 수묵담채 특별전에서는 [그날의 화엄]에서 그러고 싶었다. 지금은 우리 집 앞산 풍경이 그렇다.

2024년 6월 13일

'책이야기' 카테고리의 다른 글

| 인생은 너무도 느리고 희망은 너무도 난폭해 (0) | 2024.02.21 |

|---|---|

| 어서 오세요 휴남동 서점입니다 (0) | 2024.01.14 |

| 세상에 없던 학교 (0) | 2023.11.23 |

| 아름다운 마무리 (0) | 2023.11.12 |

| 그렇게 우리는 각자의 우주를 만들어 간다. 그렇게, 어른이 된다 (3) | 2023.10.25 |